最近パリティエラーやexplorerの突然の停止、その他様々な挙動不審が続いていた我が家の自作最新鋭機、通称GamePCがとうとうBIOSさえ立ち上がらなくなってしまいました。

原因はたぶん電源コードの接触不良。PCが稼働中、「バリバリ!ブチッ!」というような大きな音がスピーカーから聞こえたと思ったらPCが突然ダウン。色々調べたら電源コードの差し込みが緩んでいるのを発見したわけです。

BIOSの再書き込みをして起動するようになったものの依然として挙動不審が続きました。メモリーも疑って memtest86+ というフリーソフトを使って5回ほどチェックしましたが異常なしでした。結局あの電源コードの接触不良のノイズでマザーボードに損傷が生じた可能性が高いと判断し、マザーボードを交換することにしました。

今まで使用していたマザーボードは ASUS の P5Q PRO、ところがこれがもう製造中止。品薄でなかなか適正価格で売っている所がありません。仕方ないので次善の策、P5Q-Eを1万円強で入手しました。

ここで素直にマザーボードの交換をしておけばいいものを突然物欲が覚醒し、Intelのi7系CPUで新しいPCを自作しようと思い立ってしまいました。そうなってからの動きの速いこと。一日で注文を完了。2日後にはすべてのパーツを入手、その日のうちに組み上げました。

新たに購入したパーツは以下のものです。

| PCケース | Antec P183 |

| 電源 | Antec CP-850 (P183専用電源) |

| CPU | Intel i7-860 |

| マザーボード | ASUS P7P55D |

| メモリー | W3U1333Q-2G(DDR3) x 2 4GB |

| 光学ドライブ | LG BH10NS30 BL (BDドライブ) |

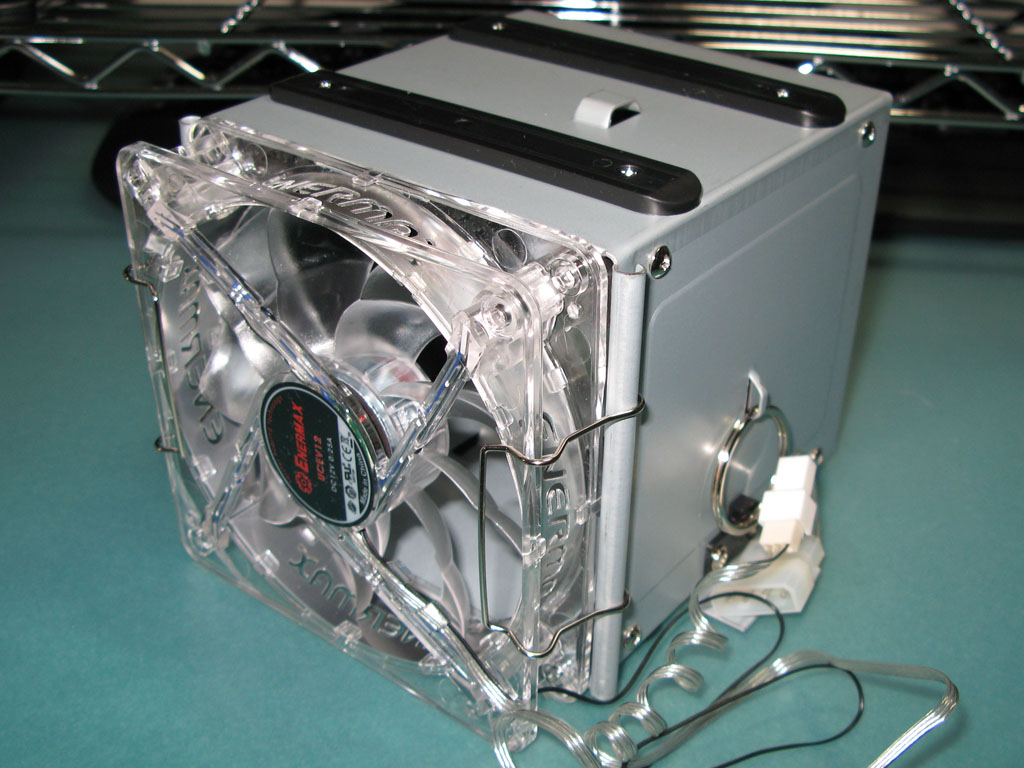

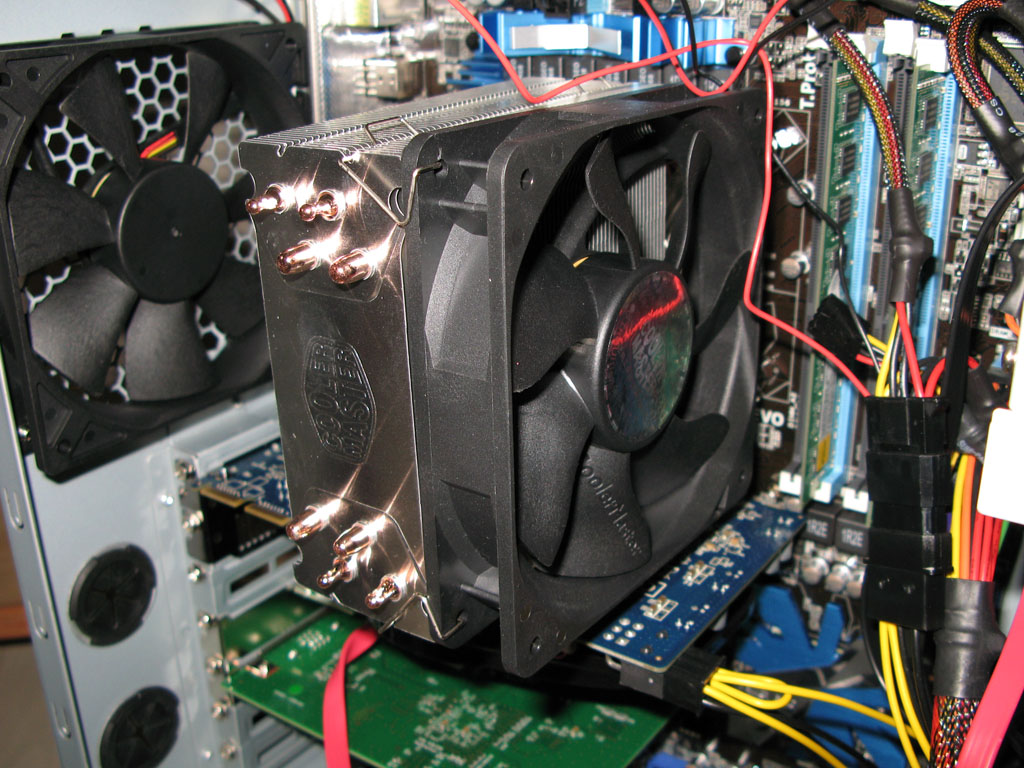

| CPUクーラー | Hyper 212 Plus |

GamePCから流用したパーツは下記。

| HDD | ST3500630AS 500GB |

| WD10EACS-22D6B0 1TB | |

| ビデオボード | ATI Radeon HD 5750 |

これで組み上げると現時点ではそこそこハイグレードのPCになります。でもこの世界の変化は激しく、数年後には最低スペックになっているのでしょうね。

今までの自作PCでは比較的コンパクトなケースを選んでいました。特にAntec P150系がお気に入りで、我が家のメインPCであるSuperJunと、今回故障したGamePCの2台に使用していました。

しかしパーツの交換を結構な頻度で行うので、このサイズのケースでは少々狭くてやりづらいというのが最近の感想です。

そこで今回は少し楽をしようと思い、大きめのPCケースを探しました。評判が良く、多くのレビュー記事があって安心なAntec P183を選ぶのにそんなに時間はかかりませんでした。見た目もなかなかかっこいい!

構造も実によく考えられています。電源ユニットが一番下に配置されているのには驚きました。そしてその電源の吸気ファンに向かい合う所にHDD収納用の3.5インチベイカートリッジが設置されています。冷却のためには合理的な構造です。

HDDはシリコンゴムダンパーを介してベイカートリッジに取り付けるようになっており、耐衝撃性向上と静音化に貢献しています。またこのベイカートリッジの取り付け取り外しが非常にスムーズで、作りの良さを感じさせます。

マザーボードに対しても工夫があります。CPUの取り付け位置に当たる裏面のプレートにかなり大きな開口部が設けられ、バックプレートで取り付けされるサードパーティー製のCPUクーラーへの配慮も万全です。Hyper 212 Plusの取り付けにも役立ちました。

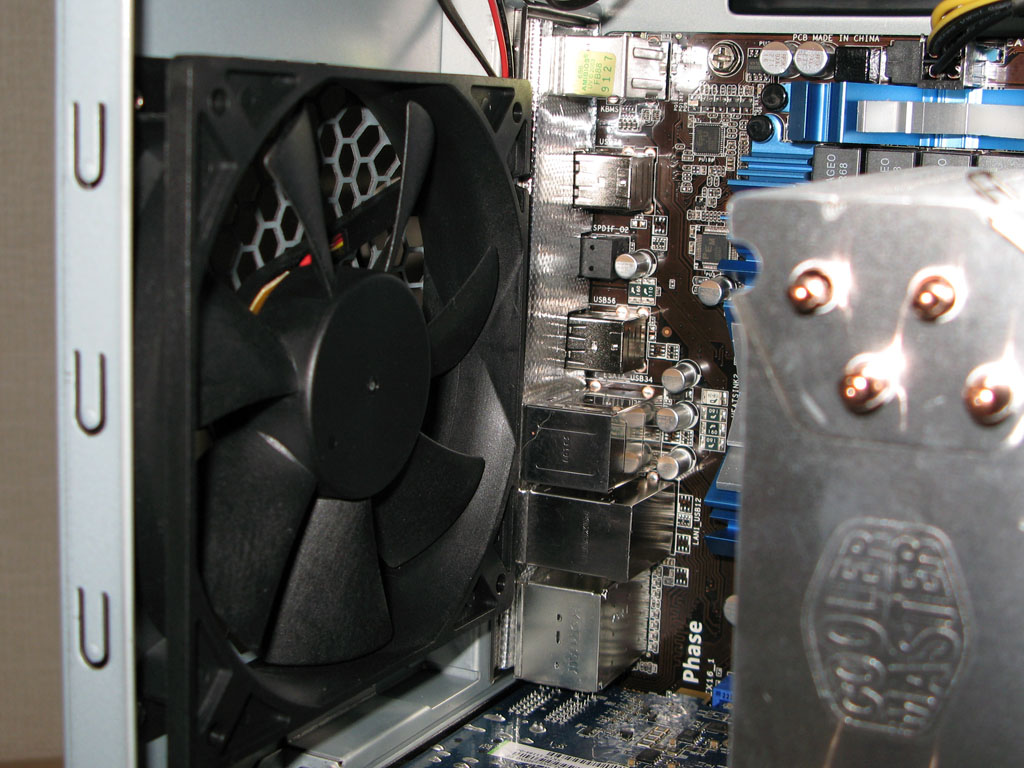

マザーボードと同一層にある中段の3.5インチベイカートリッジは、HDDを多数搭載するサーバーのような使い方をしない限り通常は取り外しておくものでしょう。特別な使い方としては、冷却のために写真のように12cmファンを取り付けて使用するくらいだと思います。

しかしここまでしなくてもこのケースは十分冷えると思いますよ。

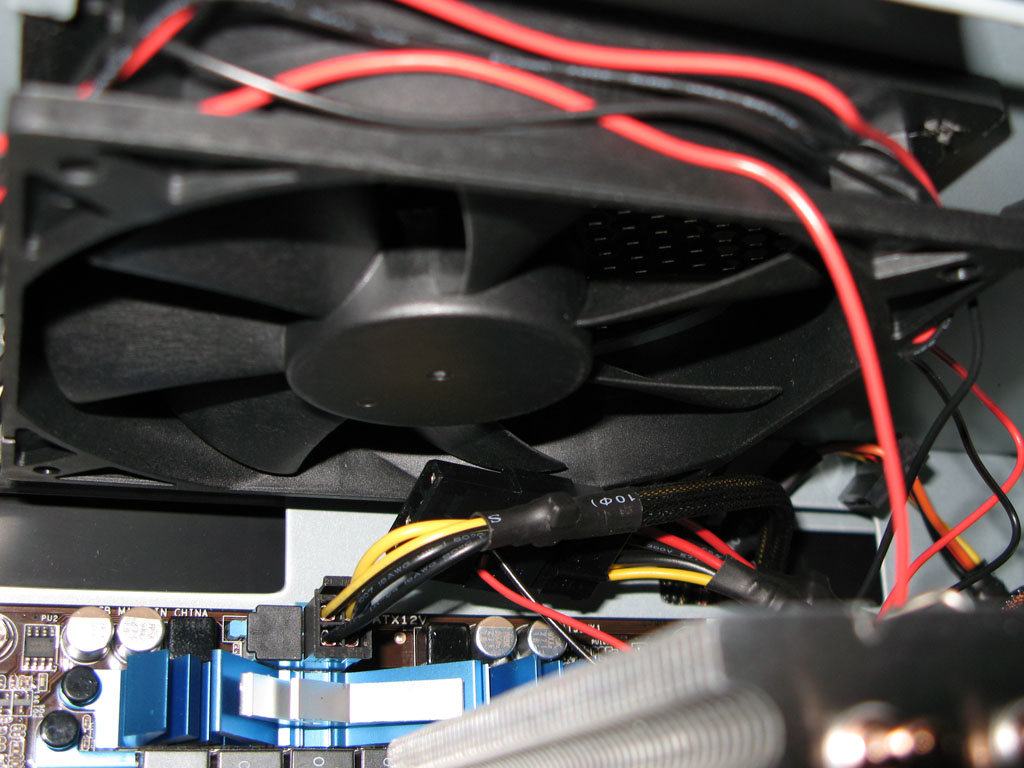

前面はメッシュだし、トップとリアにそれぞれ12cmのケースファンが標準装備です。この12cmファンは背面のマイクロスイッチでそれぞれHigh,Medium,Lowの3段階に切り替えできます。通常はLowで十分です。それ以上だと騒音レベルがちょっと高くなります。凝り性の方は静音ファンに取り替えればいいですね。

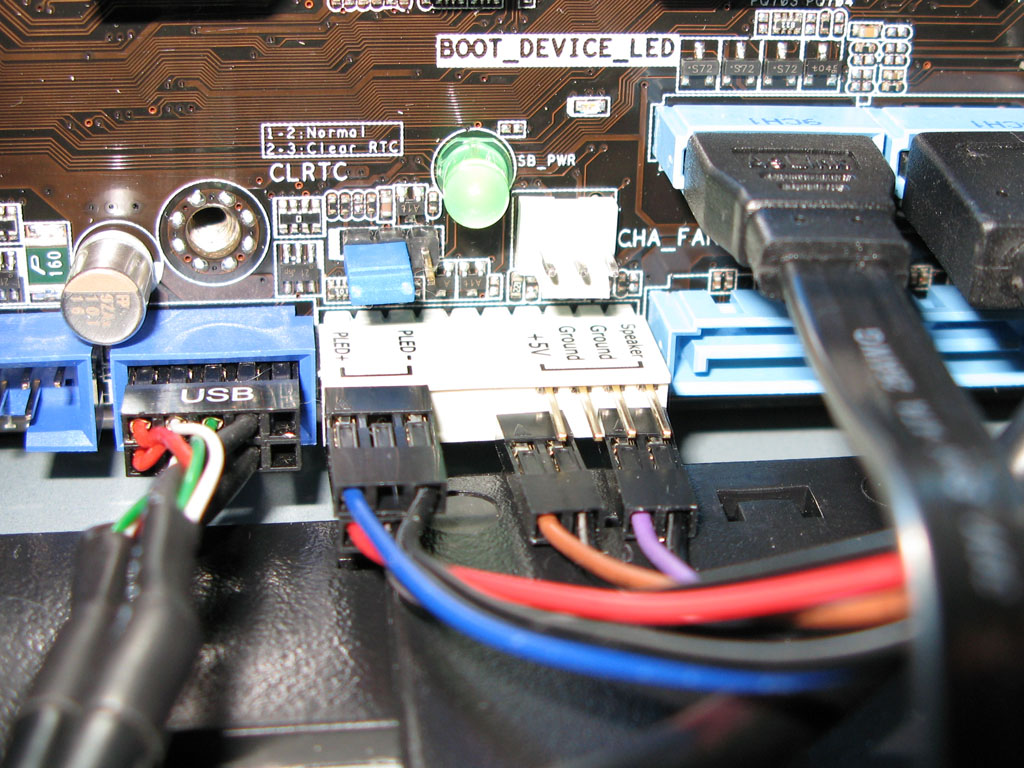

中段の3.5インチベイを取り外せるのでマザーボードの周りに大きな余裕が生まれます。長目のビデオボードも余裕なのではないでしょうか。マザーボードへの配線も実に楽ちんでした。電源ユニットからのコード類も裏面を通したりすればすっきりしますし、HDDがマザーボードから外れた位置にあるため、これらのSATAケーブルや電源ケーブルがマザーボードの周りにとぐろを巻くような状況が解消されます。

一番心配だったのはCPUクーラー、Hyper 212 Plusの高さでした。本当にケースの側板ギリギリです。側板にファンがあるケースでは入らないかもしれませんね。

5インチベイへの光学ドライブの取り付けも非常に楽です。ケースに付属しているガイドをドライブに取り付けるだけでベイへスライドさせて取り付けられます。今までのケースのように上部に電源ユニットがないので背後のコード類の接続も容易でした。

その他、メモリー、ビデオボード等のパーツ類も問題なく取り付けを終わりました。PCケースとマザーボードの接続もASUSのマザーボード特有のマルチソケットで簡単です。以上で組み立て終了です。

側板の取り付け取り外しはP150の方が具合が良かったですね。P183はツールフリーのワンタッチで、とはとても言えません。ドライバーが必要になります。

しかし大きくて重いPCになりました。机の下に設置するのでこのままではいざという時に引き出すのが大変です。そこで以前から使用していた手作りの移動台の出番です。ただ単に木の板に小型のキャスターを4個取り付けただけのものですが、これが非常に便利。ロックが付いていないので地震の時が不安ですが、、、

モニター、スピーカー、LAN、キーボード、マウス等、全ての接続を確認してPCの電源スイッチをON。無事にBIOSが立ち上がるのを確認しながらDELキーを押してBIOS設定画面に切り替え、Bootの最優先デバイスを光学ドライブに設定。光学ドライブにWindows XP Professional(32bit)ディスクをセットしてDドライブにOSのインストールを開始しました。

動作音は低音の小さな音が聞こえるだけでかなり静かです。これでも不満な人は、前述しましたが、リアとトップのケースファンを取り換えればよいと思います。たぶん無音に近くなるのではないでしょうか。

Windows XP Professionalは全く問題なくインストール完了。続いてWindows 7 Home Premium(32bit)のインストールです。 Windows XPとのデュアルブート構成にしたいので、Windows 7はCドライブにインストールしました。

こちらも全く問題なくインストール完了しました。

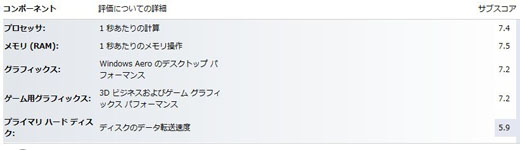

早速Windows エクスペリエンス インデックスを測定してみました。

なかなかの好スコアーです。HDDがボトルネックになるのは仕方ないですね。SSDにでもしない限り大した改善は望めません。上を見たらきりがありませんのでこのあたりで満足しておきます。なおオーパークロック動作をしていないためか室温21度の環境で、Coretemp32で表示される温度が通常動作時で20度台、TMPGEnc 4.0 Xpressでエンコード時40度台です。さすがにまだ余裕がありそうですね。

それからWindowsの認証ですが、GamePCからの移行だったのですんなり行きませんでした。XPの方はインターネット認証が通ったのですが、Windows 7は電話認証が必要でした。PCの自作をしていると過去に何度も経験しているのですが本当に面倒です。不正コピーを防ぐためとはいえ、正規ユーザーにまでこんな不便をかけるのは如何なものでしょうか。

新しく完成したPCは、SuperKentaと命名しました。