今年の春は駆け足でやってきて駆け足で通り過ぎようとしています。

道端の西洋タンポポがいっぱい咲いたと思ったら、庭のハナミズキが早くも満開になりました。

そんな慌ただしい季節の中、読書で自分のペースを取り戻すのも良いかもしれません。

今回読んだ本は翻訳本で、370ページを超えるかなり大部のものでした。

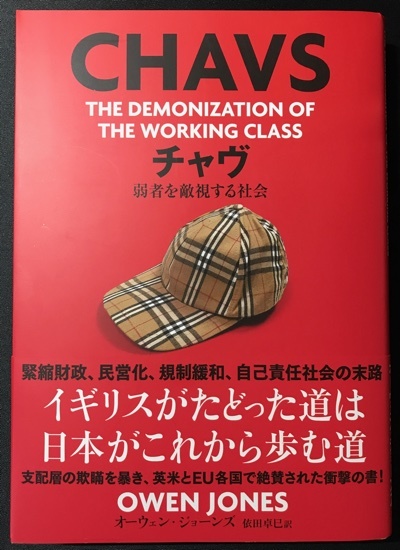

「CHAVS」、グローバリズムと金融の自由化が世界を席巻している現代において、米国とともにその最先端を驀進している英国の、日本国民が全く知らない、しかも日本の近未来を確実に予言している素晴らしい本です。

分厚く読み応えはありますが、できるだけ小難しい数値や理屈をなくして平易な文章でわかりやすさを心がけて書いてある印象です。しかし指摘の的確さにはこれが20代の若者が書いた本かと驚かされます。

まず強烈に印象付けられたのは、サッチャリズムによる徹底的な労働者階級の弾圧です。これによって英国からは事実上労働者階級と呼べる誇り高きアイデンティティを持ったコミュニティが消失し、貧しい者同士が敵対する分断された社会が作り出されました。この本は今まさに日本が辿りつつある分断社会、格差社会への警鐘です。

富めるものの欲望には限りがなく、有り余る使い切れないほどの富を所有していても更に富を求める。しかもそれは貧者からの収奪に他なりません。富めるものの代理人である政府は、富めるものの税を軽減した分は弱者への社会保障の削減で補い、非正規の拡大によって人件費の削減を実現して企業の収益の増大に努める。

その露骨さを隠蔽するために巧妙に弱者同士の敵視を仕掛け、富めるものへの批判を避けているのです。

例えば、一部の生活保護受給者の不正を、あたかも大部分の受給者がしているかの如き大袈裟な報道をさせたり、本来であれば低所得者の所得を増やす政策をとるべきなのに、非正規労働者やパート労働者のあまりにも低い所得と比較して、低収入労働者の怒りを煽ることによって受給水準を引き下げるのに利用しているのです。

また、低収入労働者についても盛んに用いられるのが自己責任論で、努力が足りないからそうなるといった世論形成がなされています。要するに弱者を分断し、彼らが一致団結して富めるものへの攻撃をしないように操作しているのです。

これは、ヌーの大群には手が出せないライオンが、群れから離れた一頭のヌーをたやすく仕留められるように分断を図る作戦と極めて類似した考え方です。弱者は孤立していれば弱者であり続けますが、集団として結束すると強者と対等な力を持つようになります。

弱者である労働者がかつて強者である経営者と対等の力を持っていたのが労働組合でした。サッチャーはこの労働組合を徹底的に破壊したのでした。その結果現在の著しい格差社会の英国が生まれたのです。

現在の日本も英国と同じ道を辿りつつあります。むしろ驚くほどそっくりの軌跡を描いて。

騙されてはいけないのです。非正規で低収入にあえぐ労働者も、正規でも中小企業で低収入である労働者も、大企業でそれなりの収入がある労働者も、富めるものが社会に適正な収益の分配をしさえすれば、相互にいがみ合うことなくより豊かな生活が保障されるはずなのです。

分断から結束へ、これが明るい未来への鍵になると思っています。

本書の内容は非常に豊富で語り尽くすことは困難です。異国の地のことなのに現在の日本にも当てはまることが多いことにきっとびっくりすると思います。是非ご一読をお勧めします。