今まで2台のデスクトップPCを使用していました。

1台は自作、もう1台はショップブランドPCでした。

昨年末にショップブランドPCが突然壊れました。どうやらマザーボードの故障らしく、修理するとなるとかなり大事です。そこでこのPCは廃棄することにしました。もちろんまだ使用できるCPUやメモリーなどの部品類はオークションに出品して換金しました。

残った自作PCはほぼ5年前のもので性能的にはかなり不満のあるものです。

それに古いものですからまだ正常に動作するものの、いつ何時壊れるかもしれません。そこでこの際思い切って最新の部品でPCを自作しようと思い立ちました。

数年前まではCPUと言えばIntel系と、全く迷うことがなかったわけですが、今は状況がだいぶ違います。それはマルチコアが一般的になってきたからです。

以前はマルチコアと言ってもコンシューマーではせいぜい4コアまで。

ところが今では4コアは当たり前、6から32コアまで普通に入手できます。特にAMDはマルチコアに注力しているようで、シングルコアの性能ではいまだにIntelに及ばないAMDの巻き返しの起点になっています。

そこで今回は初めてAMDで自作してみようと決めました。

新しい体験は楽しいものです。

早速部品選びです。

まずはCPUの選定です。

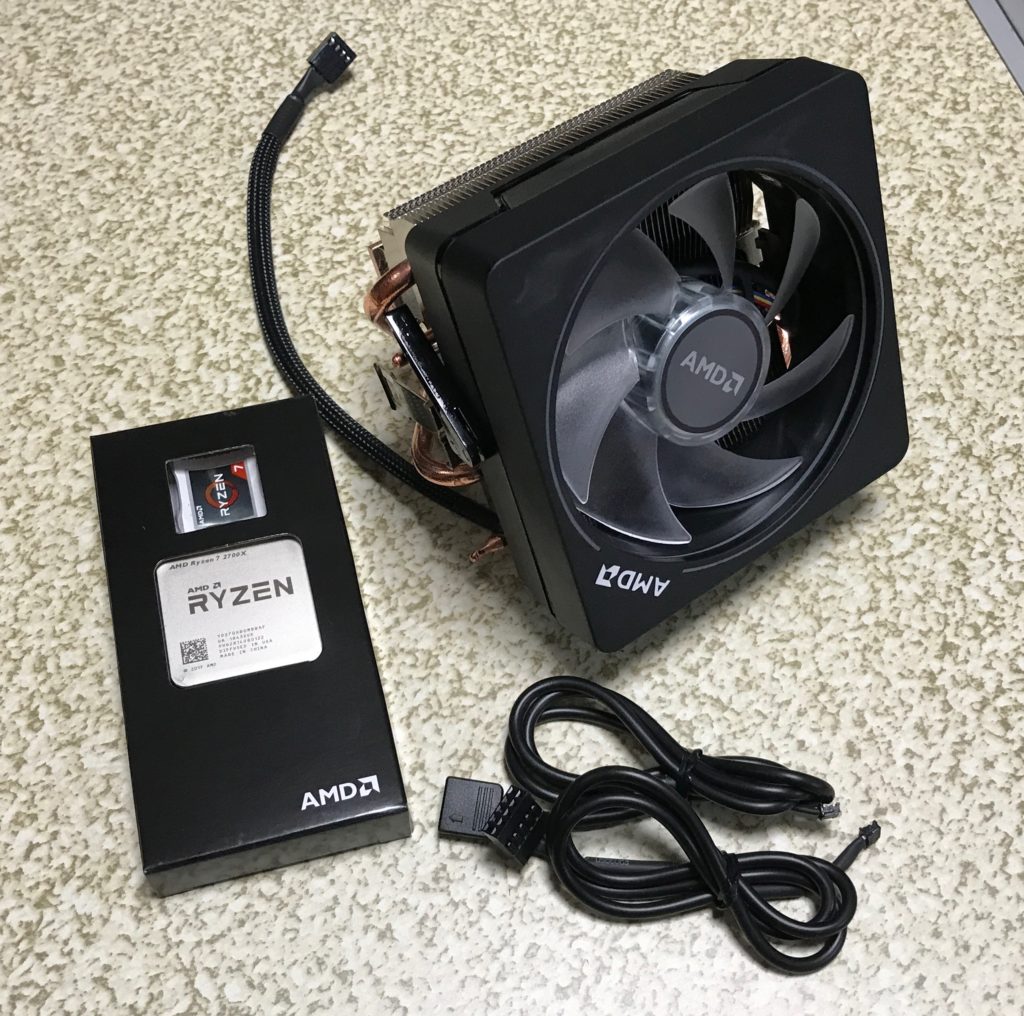

5年も自作から離れていると浦島太郎状態で現在のPC界隈の状況がほとんど分かりません。そこでまずは色々と調査してみました。どうやらコストパフォーマンスから8コア16スレッドのRyzen 7 2700Xが人気らしいことが分かりました。Intelの場合と違って付属するCPUクーラーも優秀で十分な冷却能力があり、新たにCPUクーラーを購入する必要がないことも分かりました。

次に重要なのはマザーボードです。マザーボードはややもすると普通に使用するのに必要な機能以外の余分な機能が付いたものが高価格で売られていることが多いのですが、普通に使いたい者としては余分な機能は極力削ってその分安くしてもらった方がありがたいのです。そこで評判の良いASRock B450 Pro4を選びました。普通に使う分には十分すぎる機能です。

続いてメモリーです。

今はDDR4が主流なのですね。クロック周波数は高いほど良いのでしょうが、これはお値段との相談です。今回は中程をとってCORSAIR CMK16GX4M2A2666C16 (288pin/DDR4-2666MHz/8GB×2)を選びました。16GBあれば十分でしょう。

PCケースも重要です。組み上げる時に空間的に十分余裕がないと結構苦労します。また静音性や冷却性能も大切です。今まで使っていた大型のPCケースも良かったのですが、如何せんインターフェイスが貧弱旧式で、裏面配線もほとんどできない設計だったので新しいものにリプレイスすることにしました。

Fractal Design Define R5 Black Pearl (FD-CA-DEF-R5-BK) です。インターフェイスも新しく、上面についていて使いやすく、厚みに余裕があるので裏面配線も非常に楽でした。重厚な素材で静音性も抜群です。

電源はケチっていると様々なトラブルの原因になります。多少高価でもしっかりしたものを選んだ方が長い目で見てお得です。今回はFOCUS 650 GOLD (SSR-650FM) を選びました。

ビデオカードはとりあえず手持ちのRX580を使います。いずれGTX1070Tiに変更する予定です。

それから是非使いたかった高速の起動ドライブとしてSamsung SSD 500GB 970 EVO M.2 Type2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3を奢りました。マザーボードにせっかく専用のスロットがあるのに使わない手はないと思ったからです。

これで準備ができました。

早速組み立て開始です。

まずはマザーボード上にCPU、メモリー、起動用SSDを取り付けて行きます。

CPUはデリケートな部品なので慎重な取り扱いが必要です。ソケットに挿入するときは向きさえ間違わなければ全く力は要りません。すっと入ります。決して無理な力をかけず正しい向きでセットしましょう。

続いてCPUクーラーの取り付けです。

CPUクーラーのCPUとの接触面は熱伝導ペーストが塗布されているので触らないように気を付けます。

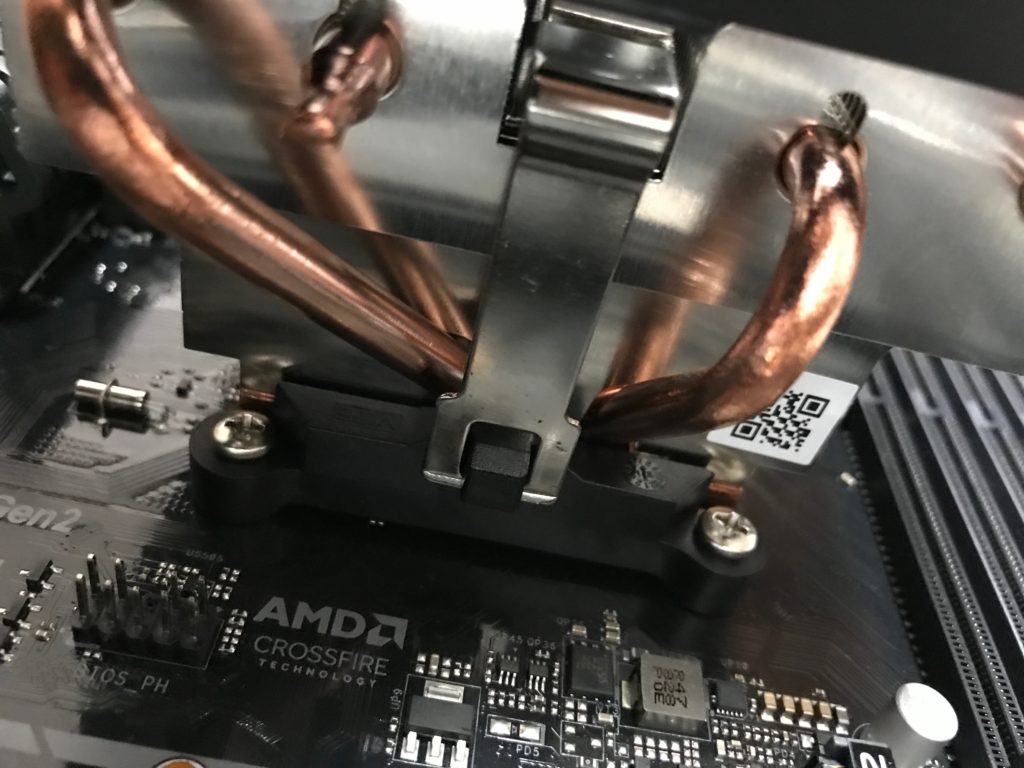

マザーボードのCPUソケットの両サイドには、あらかじめCPUクーラーを固定するためのベースが取り付けられています。ここにCPUクーラーの取り付け金具を引っ掛けて固定するのです。片方の引っ掛け金具についているレバーを180度回転させればCPUクーラーはしっかりと固定されます。

CPUクーラーの取り付けが終わったらCPUクーラーファン用の配線を忘れないようにしましょう。

CPUクーラーの照明をコントロールするためのUSBケーブルも付属していましたが、今はやりのその類の余計な機能は邪魔なので私は使いませんでした。

次はメモリーの取り付けです。

取り付け枚数や種類によって使用できるスロットが決まっているのでマニュアルをよく読んでセットします。私の場合はA2とB2のソケットに取り付けました。

続いてSSDです。「Ultra M.2」と記された専用ソケットに斜めから挿入し、マザーボードの付属品として付いてきた専用の止めネジで浮き上がっている端をしっかり固定します。

SATAケーブルはあらかじめマザーボードに取り付けておいた方がやり易いかも知れません。これでマザーボードをPCケースに取り付けられます。

PCケースにはあらかじめ電源を取り付けておきましょう。

まずはPCケースの電源スイッチ、リセットボタン、アクセスLED、オーディオ端子、USBポートへのケーブルをマザーボードの対応する端子に接続します。

細かい作業なので慎重に注意深く間違えないようにしましょう。

続いてマザーボードへの電源供給用ケーブルの接続です。

24ピンのATX電源ケーブルと8ピンのCPU用補助電源ケーブルがあります。

次はビデオカードです。

補助電源ケーブルの接続も忘れないようにしましょう。

増設ドライブのHDDとSSDも取り付けました。

配線はなるべく裏面に回してエアフローの改善を心がけました。

その点今回選んだPCケースは裏面配線が楽々できて非常に作業がしやすかったです。

全体的に5年前の自作に比べて非常に作業が楽でした。

こうして組み上がったPCは全く問題なく起動してBIOS画面を表示してくれました。

現在、Windows10をインストールして快調に動いています。

やはり5年前のPCとは雲泥の差で、全ての動作が俊敏でとても気持ち良い作業環境が得られました。動作音も非常に静かで通常の動作では無音に近く、本当に動作しているのか不安になる程です。